(作者: 田雲)唐僧師徒赴西天取經,可謂眾人皆知,唐三藏他們一路歷盡艱辛,降妖除魔,史實與神話成就了經典《西遊記》。在真實生活中,玄奘法師遠赴印度的經歷同樣聞名中外,唐太宗李世民對其推崇讚賞有加,寫下佛法在中原的一段佳話。

唐貞觀三年(公元629年),玄奘法師從長安出發,經過三年艱苦跋涉,行五萬里路程,到達天竺(今日印度),潛心學佛尋道。貞觀十九年(公元645年)正月二十四日,玄奘法師順利帶著657部佛學典籍返回長安,其壯舉震動全國。

唐太宗對於玄奘堅毅不輟地達成承諾非常感動,謂之「勝朝盛事」,敕命其於長安弘福寺開辦譯場,專門翻譯梵經,並請他記錄西行見聞。公元646年,玄奘在弟子辯機的協助下完成了名著《大唐西域記》。在返國後的十九年內,玄奘譯出經論1,335卷,共計130餘萬字,為佛教在東土的傳揚做出了重大貢獻。

神韻藝術團2010年製作的舞劇《佛法洪傳》正是以此為素材,並加以藝術化的演繹。

麗日晴空,唐僧、孫悟空、豬八戒、沙和尚四人風塵僕僕,終於來到長安城外。城內,大批官員和百姓在街頭擊鼓起舞,滿懷敬意恭迎佛法。唐太宗親自步出宮門來迎接玄奘,滿目讚許與慰問。唐僧師徒將一卷卷佛經分與眾人,天子與黎民手持經卷,莊嚴與喜悅溢滿京城。

這一劇目凸顯唐代社會禮佛的氣象。大唐海納百川,展現了中國歷史上少有的開放與包容,儒、釋、道三教都呈鼎盛。正教的傳播對於維繫道德、促進國家繁榮和安定起到了重要的作用。

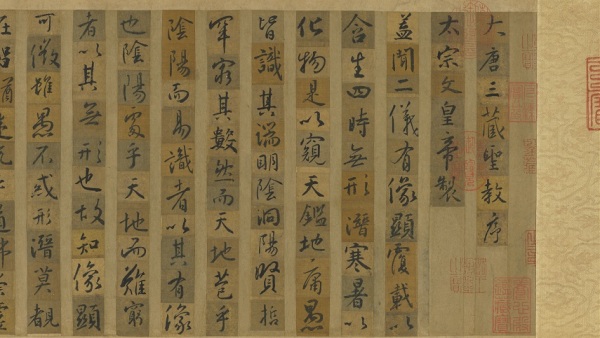

玄奘法師在翻譯佛經的過程中,曾上表請皇帝為所譯經文做序。唐太宗欣然應允,撰寫了《大唐三藏聖教序》,以示表彰。玄奘以此為榮,再上表謝恩。後來,弘福寺的高僧懷仁從王羲之書法中集字,將此序刻製成碑文,此碑現存於西安碑林。

這篇《聖教序》全文共一千九百零四字,其中包括唐太宗的序文、高宗李治的一篇記和玄奘本人所譯的一首經三個部分。高宗永徽四年(公元653年)再由褚遂良書寫於石碑上,稱之為「褚聖教序」。高宗咸亨三年(公元672年)弘福寺懷仁和尚集王羲之草書刻在石碑上,稱之為「集王書聖教序」,簡稱為「王聖教序」。

太宗文學造詣精深,所著《聖教序》以凝鍊、詩化的語言表達了對佛法的參悟和敬重及對玄奘的嘉許,文采飛揚,意味深長。

序文描述了玄奘的特質:「有玄奘法師者,法門之領袖也。幼懷貞敏,早悟三空之心;長契神情,先苞四忍之行。松風水月,未足比其清華;仙露明珠,詎能方其朗潤。故以智通無累,神測未形,超六塵而迥出,隻千古而無對。凝心內境,悲正法之陵遲;棲慮玄門,慨深文之訛謬。思欲分條析理,廣彼前聞;截偽續真,開茲後學。是以翹心淨土,往遊西域」。

太宗還描繪了玄奘赴西域所經歷的艱險:「乘危遠邁,杖策孤征。積雪晨飛,塗間失地;驚砂夕起,空外迷天。萬里山川,撥煙霞而進影;百重寒暑,躡霜雨而前蹤。誠重勞輕,求深願達,周遊西宇,十有七年。窮歷道邦,詢求正教。雙林八水,味道飡風。鹿菀鷲峯,瞻奇仰異,承至言於先聖,受真教於上賢。」

太宗釋佛理,更顯高妙:從大處說,佛道遍布宇宙,從細小來看,它體現在一絲一毫。佛道主張不生不滅,歷經千劫之久遠而不衰。它有時隱藏,有時顯露,傳送著無數的幸福持續至今。佛理神妙高深,遵循它,卻不知道它的邊際。佛法深邃、了卻煩惱,想要探究它卻無法溯源。(原文:「大之則彌於宇宙,細之則攝於毫釐。無滅無生,歷千劫而不古。若隱若顯,運百福而長今。妙道凝玄,遵之莫知其際。法流湛寂,挹之則莫測其源。」)

太宗將佛理喻為「慈雲」,贊其引來滋潤的「法雨」,使得「蒼生罪而還福」。太宗還寫道:「是知惡因業墜,善以緣升,升墜之端,惟人所託。」意思是說:因此懂得了做惡將會隨業報而墜入苦海,行善也必會憑著佛緣而升入天堂。之所以有升有墜,只在於個人的所作所為。