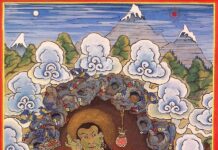

佛陀成道時,於菩提樹下端坐靜思,其後又在阿逾波羅樹(ajapāla)下七天、目真鄰陀樹(mucilinda)下七天、羅闍耶恆那樹(rājāvatana)下七天端坐思惟,這是佛教坐禪之始。而對於許多繁忙的現代人來說,打坐、禪修已經比較遙遠且難以理解,打禪真對於健康真的有幫助嗎?打坐背後有什麼醫學道理,而它的神秘感又來自哪裡?

據維基百科記載,坐禪(梵語:pratisaṃlāna,pratisaṃlayana;巴利語:paṭisallānā,paṭisallīna),又稱禪坐、打坐、靜坐、燕坐或宴坐,是指在靜室內以坐姿禪修,源起於印度瑜伽。步行走動禪修叫作行禪、經行(梵語:caṅkramati;巴利語:caṅkamati),禪修的坐姿有很多,其中最受尊崇的是七支坐法。經藏中又記載佛陀成道後,會在白日坐禪,傍晚用功完畢,從靜室出來,接著在屋外陰影處經行。

坐禪傳入中國之後,道教及儒教也將坐禪列為自我修煉方法之一。