(作者:心荷)皇帝或帝王是一個幾乎人人都知道的名詞,但是,它究竟是什麼含義呢?下面我們就來看一看古人對它的理解和解釋。

東漢章帝建初四年,召開了一次在中國學術和思想史上都極其重要的一次會議,即白虎觀會議,對東漢以前以儒家思想為核心的今古文經學和讖緯之學進行了總結會通,由當時的蘭臺令史也就是東漢的王朝史官班固整理,形成了《白虎通德論》一書,也叫《白虎通》。我們主要以這本書為基礎,來理解皇、帝、王的真實含義。

該書中記載:「帝王者何?號也。號者,功之表也,所以表功名德,號令臣下者也。德合天地者稱帝,仁義合者稱王,別優劣也。」也就是說帝王的名稱不是隨意而指稱的,而是有著深刻的內涵的。在中國古老的歷史中,有一個相傳為三皇五帝的時期,三皇五帝在史書中的記載各不相同,《白虎通》中認為三皇是伏羲氏、神農氏、燧人氏,五帝是黃帝、顓頊、帝嚳、帝堯、帝舜,其後是三王,即夏、殷商、周。世代不同,名號也不同,皇、帝、王代表著三種不同的境界和三種不同的治理人民的方式。

順便說一下,三皇五帝的存在,並不是神話傳說,而是在歷史上確有其事的,這一點,已經為考古學、考古天文學、古文字學所證實。所以中華民族的歷史上下五千年,是一個真實的歷史事實。

一、說「皇」

皇,是一個名號,也稱天皇,在《白虎通》中解釋的意思是「君也,美也,大也,天之總美大稱也,時質故總之也,號之為皇者,煌煌人莫違也。」另一部古書《管子》也說「明一者皇」。意思是:稱之為皇的君主,深刻地洞察天道規律,而他管理人民所依據的是皇天對天地人萬事萬物無所不包、無所不覆、至大至美、光耀一切的天道規律。在天道規律下,陰陽相盪,四時交替,人與天、地萬物合而為一,沒有區別,人也沒有什麼特殊性。正像老子所說:「天道無親」,「天地不仁,以萬物為芻狗。聖人不仁,以百姓為芻狗。」芻狗,是古時祭祀時用的用草紮成的狗,人們把狗做成芻狗的時候,並不是愛它,重視它;祭祀完了拋開它,也不是恨它,輕視它。人們沒有善惡的觀念,只是順其自然地做該做的事。三皇時期,人們穴居而處,穿的是動物的毛皮,喝的是山間的泉水,質樸無欲,黃金棄於山,珠玉捐於淵,作為管理者的皇,垂拱無為,結繩而治,沒有制度,沒有刑罰,人言為「信」,出一言而民不違,在至簡至易中人們與天地精神相往來。孔子也說「天何言哉!天何言哉!四時行焉,百物生焉。」上天以不言之言作為對人與萬物深邃而廣遠的教誨。因為上天已經將最好的一切呈現給了世界,萬物順性而生,群民順性而長,人們在寧靜、安詳、無欲無求中安享上天的盛宴。

三皇在《尚書大傳》中還有一種說法,即以燧人氏為天皇、伏羲氏為人皇、神農氏為地皇,因為燧人氏鑽木取火,教民熟食,為人類帶來了光明,火,是太陽的象徵,在中國傳統文化中,陽為尊,因此,以天來比擬,稱之為天皇;伏羲氏教民結網捕魚,並且仰觀天象,俯察地理,始制八卦,使人能夠探知天地變化的規律,辨別吉凶,緣天地規律而行,為天下人民設立最初的法則,使人真正成為了萬物之靈,因此稱之為人皇;神農氏教民製作耒耜,耕田播種,以盡地力,因此稱之為地皇。皇的境界有道而無德,有萬物的種類,而沒有人為的區別,人們則天之道而行,大道平夷,處處可通,沒有任何擾動,美大而難言。

二、說「帝」

帝,是次於皇的名號,也稱天帝,其所達到的境界和管理人民的依據是道德,以民為子,將人與萬物相區別,沒有皇的高遠廣大。

《白虎通》中論五帝:

黃帝號「自然」,始作制度,在天地人的規律中取其中和、自然,萬世不易;顓頊號「高陽」,能專一持正天人之道,道德高明;帝嚳號「高辛」,能將道德施行、發揮到道德的最高境界;唐堯,唐者,蕩蕩也,至大之貌,堯者,至高之貌,是說唐堯的道德境界高遠博大;虞舜,虞者,樂也,舜者,順也,循也,是說虞舜能繼續推信唐堯之道,使人民歡樂和順。

帝的境界有道有德,有天下的概念,但沒有擁有天下的觀念,更沒有王朝國家的概念。德者,得也,是說人從天道規律中所獲得用以指導自己行為、使自己的行為能夠順應規律的那部分內容。德只有人才能夠獲得,只有人才能夠體悟,也只有人才能自己選擇,自我約束。而道德境界闊大的帝可以帶領他的人民走很遠的路。有道行之則遠,無道行之則近,高謀遠慮,高瞻遠矚,並不是一句虛話。人的道德境界越是崇高,就越是能夠深刻地認識事物,洞徹和把握事物間的規律,做起事來就越是遊刃有餘,四通八達,否則就是人無遠慮,必有近憂,處處掣肘,寸步難行。

帝治理的時期,人們不再則天道而是則聖人之道而行,是以聖人對道的體悟來規範自己的言行,雖然是任德而為,但是,也已經建立了基本的刑罰制度,有了強制的硬性規定,有了善惡的區別,有了黃帝的兵征天下,較之普遍無私、率性而為的天道規律而言,境界已經大大的縮小了。所以,老子稱這種狀態為「失道而後德」。

三、說「王」

王,是又次於帝的名號,也稱天王,

天子。按照東漢許慎《說文解字》的釋義「王,天下所歸往也。董仲舒曰:古之造文者,三畫而連其中,謂之王。三者,天、地、人也。而參通之者,王也。」也就是說,王字的三橫,分別代表了天道、地道、人道,中間的一豎代表著將三者貫通,作為王的人,必須具備對天道、地道和人道規律的把握。董仲舒是西漢大儒。是繼孔子、孟子、荀子之後,儒家的又一個重要代表。稱天子,按照《白虎通》的解釋,是表明自己以爵事天,是受天命為王,擁有天下,替上天行使管理百姓的權限。按照董仲舒的解釋,稱天子,是表明為王是受到上天的護佑並且是被上天視為自己的孩子來護佑的。因此受命為王的,是一定要更改國號的,以表明上天的意志已經顯明在自己的身上,並且要選擇天下的美稱作為國號,以表彰自己的功業,這一國號同時也顯示了自己所要努力達到的目標。

夏,大也,所以,夏也稱為大夏,表明夏王朝的建立者夏啟,所要守持的是天下大道;

殷,中也,表明殷商的建立者商湯所要施行的是中和之道;

周,是至、密的意思,表明周王朝的建立者周文王,認為自己所循行的道德嚴謹周密,無所不至。周是三代中禮儀文化最盛的朝代。所以,孔子曾感嘆而欣羨地說「鬱鬱乎文哉,吾從周。」

王所奉行的是行仁布義、賞善誅惡的王道。仁,是成就萬物,和洽萬民;義者宜也,是理之所在,理所應當。王必須以一定的方式表明自己是上天選定的子民,獲得上天的認可後,才能以王道來管理群民,而皇、帝則不必,因為他們自身的行為就在天道之中或接近於天道。由此可見,王是等而下之的。所以老子才說「大道廢,有仁義」「失德而後仁,失仁而後義,失義而後禮」。夏和殷商時期,主要是部落聯盟,西周建立才實行分封制,王的時期是部落或諸侯分制,王為部落或諸侯的共主,這一段歷史為「國天下」時期。

這就是中國歷史上站在社會最高位置上的國家管理者,曾經具有的博大的胸襟和氣度,包容天地,吞吐萬物,遠不是今天的政治家所能夠比擬的。

在皇、帝、王的時代,由於人們都站在道德的基點上為人處世,所以,人們對規律神機奧秘的洞察力和運用能力是今天的人們所難以想像的,尤其是今天的人都以進化論來看待古人,以為古人都是矇昧無知,每天為了填飽肚子而疲於奔命,沒有什麼知識,也沒有什麼技術。其實,世代所留下的神話傳說就是當時人們的真實寫照,作為當時群民的首領,不是像今天一樣是由財富、地位和權力所決定的,而是由掌握天道規律的深淺所決定的。

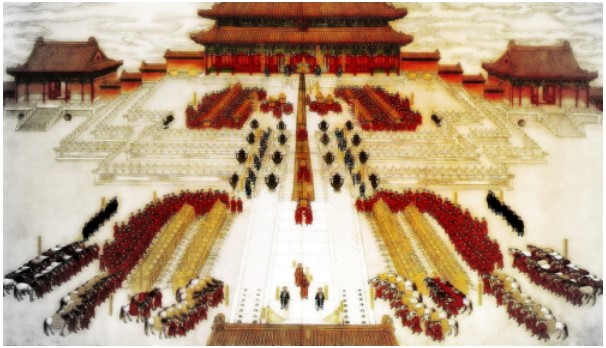

在中國傳統文化中,我們也可以看到,天指的是看不見的微觀,而不是我們眼睛所看到的天,所以才稱之為玄、稱之為微、稱之為幽。境界最高深者才能成為皇、帝、王。至於帝位的更迭,是通過禪讓的形式實現的,王位的轉移則是通過順應天意民心、誅罰無道而實現的。王之後為春秋五伯,也叫春秋五霸,指的是春秋時齊桓公、晉文公、宋襄公、秦穆公、楚莊王,以信義矯世,爭霸天下,將天下視為一己之私有,經過春秋戰國的激烈角逐,秦王嬴政戰勝了各諸侯國,統一了中國,建立了第一個統一的君主制帝國,所以,開啟了兩千餘年的朝代更迭歷史,而這種更替雖然也是順應天意而為,但主要是通過以暴易暴的形式實現的。有得必有失,所以才體現出治亂更迭與合久必分、分久必合的興盛衰亡的歷史規律。從此開始了一家一姓治理國家的「家天下」時代。

秦始皇贏政採取皇、帝號合稱,將它作為擁有天下者的尊名,從此以後才有了皇帝這一稱號。古代設五等爵位,公侯伯子男,沒有以王來命名臣子的。功臣子弟得以封王,是從漢高祖劉邦開始的。但從此以後,皇、帝、王的深刻含義也就漸漸隱藏於最高的權力背後了,人們更多體會到的是它那高高在上、號令天下的尊崇地位。但是,歷代的帝王,尤其是其中的優秀者,如唐太宗李世民,清王朝的康熙大帝,都努力地以自己的身體力行來闡釋皇帝、帝王這兩個詞的久遠而深刻的內涵。