招待朋友免不了请客吃饭,而吆喝着要请大家吃饭的人则被称为「做东」,或是「东道主」。我们也会在一些新闻报导中看见国际会议或大型赛事,会以「东道主」来形容「主办国」。为何请客吃饭叫「做东」,「东道主」一词又是怎么来的呢?为什么不能称为「西道主」、「南道主」或「北道主」呢?其实,《左传‧僖公三十年》与《礼记》等古籍均有相关记载。

「做东」一词的由来

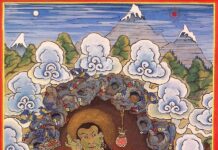

《左传‧僖公三十年》有载:「若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。」这段话记载了春秋时代,鲁僖公三十年九月十三日,由于郑文公曾对晋文公无礼,并与楚国亲近,晋文公便联合秦穆公去围攻郑国。

郑文公当时接受大臣建议,请老臣烛之武游说秦国国君,好解救郑国。郑国人趁著黑夜,使用绳子把烛之武吊出城外。

烛之武去见秦穆公时,说道︰「秦、晋两国围攻郑国,郑国知道要灭亡了。晋国位于秦、郑两国之间,贵国要想越过晋国土地去控制郑国,恐怕很难做到。您何必灭掉郑国让晋国获得利益呢?晋国增加一分实力,就是秦国减弱一分实力。」

烛之武接着说︰「若留下郑国,作为秦国东方道上的主人,秦国行人、使者不断来往,郑国可供给他们短缺的物资,对您没有害处。晋国向东已将郑国当作边界,如今又打算向西大肆扩张,若不损害秦国利益,晋国得要从何处获取土地呢?请您再考虑吧!」

秦穆公听完后感到十分高兴,遂与郑国订立盟约,接着派兵力驻守郑国,自己则领着大军回国了。晋国无秦国帮助,只好无奈的退兵了。

由于郑国在秦国的东面,所以郑国自称「东道主」。至此往后,客人称呼主人为「东道主」或「东道主人」。

虽然「做东」是一个看似再寻常无奇的词汇,背后却隐藏着深厚的中国礼仪文化。

在周公制定《周礼》后,中国就开始出现各种大大小小的礼仪文化,受到周公影响,弟子后辈们还编纂出影响深远的儒家经典《礼记》。

《礼记》中,就记载了「主人就东阶,客人就西阶」之说。这话说的是主客之间的礼仪关系,直指客人必须要坐在西边位置,主人得坐在东边位置。「做东」一词就是由此而来,但对请客的人,与其说「做东」,不如说是「坐」东。

关于「东道主」、「东道主人」,不少文人均曾使用。唐朝李白就在《望九华赠青阳韦仲堪》中说道:「君为东道主,于此卧云松。」曹雪芹亦在《红楼梦‧第三十七回》中写道:「我虽不能做诗,这些诗人竟不厌俗,容我做个东道主人。」

中国古代为何「以东为尊」

这种「以东为尊」的座次礼制,自战国开始,并历经世代传承,而主东宾西这样的礼仪尊卑,亦逐渐注入文化内涵。只是,为何中国古代会有「以东为尊」之说呢?

一、在方位上「以东为富」

北京是一座有历史、有内涵的城市,而老北京人曾有这么句话「东富西贵,南贫北贱」,一句随意的俗语往往也都有着一段很有意思的来历。在中国古代,东西南北四个方向,分别对应着不同的等级地位,北京这座四四方方的城市,东南西北四个方位也被分得清清楚楚。

在清朝学者唐晏的《天咫偶闻》中有「东城富西城贵,北城穷南城贱」。东边靠近通惠河是运输往来的重要据点,国家的仓库也主要集中在这里,所以东边是京城的「金融中心」,住在这里的人自然都是富商大户。

西边是王公贵族云集的地方,清朝的大臣们多居住在此,住在西城的人非富即贵,故称「西城贵」,至于鱼龙混杂、三教九流的穷苦老百姓则大多居住在南北两个方位,自然没办法和西城、东城相比。

二、礼仪文化上「以东为贵」

在中国的礼仪文化中,一直都是「以东为贵」,讲究东为首西为次,从古至今,供奉祖宗牌位的太庙也都是居于故宫东侧,而古代太子居住的地方,称为「东宫」,太子则被称为「东宫太子」。

《礼记》中,对于座次的规定还有「夫坐东面西,妻坐西面东」,丈夫为一家之主要坐在东向,妻子则坐在西向。古人认为东方的坐位是尊贵的位置,清朝学者顾炎武在《日知录》中则记载,「古人之座,以东向为尊」,这些统统都说明了古代宴客的座礼之道。

通过座次也可以看出某个人物身份的尊卑,历史上那场著名的鸿门宴中,有这样几句话「项王、项伯东向坐,亚父南向坐,沛公北向坐,张良西向侍」,由此看出那时也是以东为尊,项羽自居东尊位(面东而坐),当仁不让。

直到现在,我们生活中还常有以「东」为贵的例子,如收房租的人叫做「房东」,有股份的投资人叫做「股东」,这些称呼既是一种尊敬,也凸显出了「东」在礼仪尊卑上的重要性。

责任编辑:初新