(作者:張羽良)佇立長江邊注視那不斷東逝的長江水,你能否察覺曾被蘇東坡寫下「大江東去,浪淘盡,千古風流人物…」的江水,和昔日蘇大學士所見有何不同?站在你所熟悉的城市,靜靜觀察那川流不息的人群,他們一如十年丶二十年丶三十年前一樣,在你身邊匆匆而過,或許你會發現不同的是,歲月的刻痕已在自己身上巧然駐留,但那過往仍是如此眾多的陌生臉龐,是否也讓你見識到時空的幻變?

物換星移能使滄海變桑田丶化森林為沙漠丶舊人催老新人輩出,也讓人們對生命永恆的價值觀產生變異,而後者的變化最是茫然不覺!數百年前的人們會說:「世風日下,人心不古。」數百年後的人們依然將這句話掛在嘴邊,究竟這世風是如何日下?人心又為何不古?或許這一切要從人們的喜好與其他因素去找答案。

偏移之一:人們不斷變異的喜好

李安所導演的電影《色戒》就是能讓人一窺其奧的例子之一。女主角為愛或欲而背叛國家和同志,但看完電影的人們,對做出如此離經判道之事的女主角,卻是同情多於指責,因為她雖然背離了忠與義的標準,但那更為芸芸眾生所難以抗拒或說喜好的「愛與欲」,卻模糊了事件的焦點。或許就是這樣,人們的喜好常在不知不覺中改變了事物的真象丶重點與本質。

中國的戲曲向來傳承著中華文化教忠教孝丶明辨是非丶勸化人心的遺續,如《岳飛傳》教忠丶《目蓮救母》教孝丶《三國》演一個義字。但隨著時代的變遷與道德觀的淪落,人們的喜好也隨之變異,為了迎合人們觀念的轉變,探討情愛與慾望的戲曲作品也大量出現,間接助長與滿足了觀眾內心的黑暗慾念。《白蛇傳》的變味,正是由此而來。

追溯《白蛇傳》的版本源頭,蛇妖故事最早記載於宋代《太平廣記》中所搜錄的唐人作品《白蛇記》。故事大意為,李黃是鹽鐵使遜之侄兒,在長安東市見到一位白衣美人,詢問後知道其為袁氏孀妻。隨其至家,見一青衣老婦,自稱白衣美人姨母。李黃住了四天後返家就寢,但覺被底下身體逐漸消盡,揭被一看,皆已化為腐水,只剩頭而已。家人尋至白衣美人家,僅一廢園,鄰人云,園中樹下常見巨白蛇盤繞。

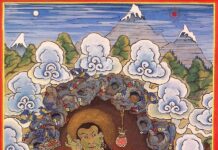

宋代《西湖三塔記》則是白蛇傳故事雛形的最早版本,裡面講到三個妖精,白蛇精丶烏雞精丶水獺精利用人的慾望誘人吃人,最終被道士鎮壓在西湖三潭之下。由此可見,廣受大眾歡迎的《白蛇傳》最原本的故事內容並沒有愛情的情節,而故事主要是告訴人們精怪本質的邪惡,並戒人莫放縱內心的情慾。

到了明末,馮夢龍編纂「三言」中的《警世通言》裡,將西湖三塔改換為雷峰塔,有了白娘子永鎮雷峰塔的劇情,才出現了與現代《白蛇傳》最為相近的故事。惟馮夢龍《白娘子永鎮雷峰塔》裡仍無水漫金山的敘述,其所寫白蛇行徑的確擾亂人間,男主角許宣因感念法海協助收妖,遂遁入空門,正與邪之間的刻劃依然是形象分明。