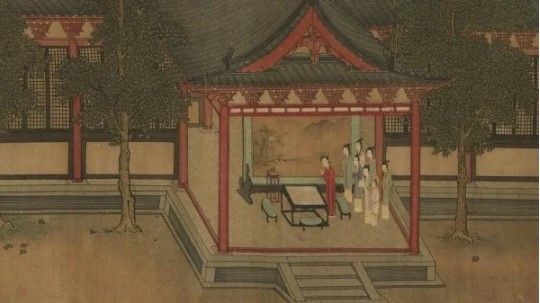

(作者: 纖纖) 唐朝詩人、官員、道學家施肩吾(780年-861年),字希聖,號東齋。雖然很多人對施肩吾,並不是很熟悉,但仍不乏我們理解他創作的一首《幼女詞》。這首《幼女詞》頗有樂趣,描述了拜織女這一乞巧傳統習俗。全詩共二十個字「幼女才六歲,未知巧與拙。向夜在堂前,學人拜新月。」

「幼女才六歲,未知巧與拙。」此句是說詩人的女兒才六歲,並不知道什麼是巧、什麼是拙。這其實是一個伏筆,與後面的內容有關。因為古代的女子都有拜月乞求織女給自己一雙巧手的習慣。換言之,也就是七夕的傳統習俗--乞巧:古代婦女會乞求織女,盼獲得她傳授心靈手巧的手藝。

然而,對幼女來說,不懂得什麼是巧拙,因此在詩人的眼裡,孩子就是湊熱鬧。當然,這只是詩人自己的想法,但也能看出,其實每個人都有自己的樂趣。就如我們常說的「子非魚 焉知魚之樂」,我們不是小孩子,又怎麼能領略到小孩子感受到的樂趣呢?

「向夜在堂前,學人拜新月。」此句是講小孩子也學著大人拜新月。在詩人的眼裡孩子的行為是幼稚可愛的。其實想想,或許並非如此。就像是我們拜佛一樣。有人拜佛是敬佛,是對神佛保護人類的一種感恩;而有人則是求佛辦事或治病,是一種有求,一旦得不到目的又開始怨佛。神佛是慈悲的,是幫助善良一方的,想想神佛會幫助誰呢?