(作者: 皇甫容)元朝,由元世祖忽必烈締建,是中國史上首個疆域橫跨歐亞的皇朝。

忽必烈早年奉蒙哥汗之命,主管漠南漢地。期間斷事官牙魯瓦赤和不只兒等人在追繳欠款時,曾在一天殺了28個人。忽必烈斥責他們:「凡是犯下死罪,必須詳加調查之後,才能執行死刑。像現在一天就殺28個人,一定會有人死於無辜。既然都處以杖刑,還要斬殺,那是什麼刑法?」當時,不只兒聽後驚訝不已,不知如何應答。

人命至重 寬仁以待

1260年,忽必烈繼承汗位,革新刑法,將生殺大權全部收歸到汗廷,各地諸侯長官不能擅自殺罰。忽必烈說:「人命至重,悔將何及,朕實哀矜。」人的生命很貴重,一旦處決後悔都來不及,朕實在哀憐他們。忽必烈也曾說過:「朕治天下,重惜人命,凡有罪者,必命對再三,果實而後罪之。」凡是犯罪的人,必須再三查證,果然證據確鑿,才能懲罰他。

忽必烈即位之初,考慮到應該如何執法,才能維繫草原文化和中原文明。這時出現三種不同觀點的建議。

第一部分是蒙古貴族,他們習慣按照草原傳統的習慣法,處理自己所轄領地的罪行和民事糾紛,不願意按照漢地統一的律法懲治罪犯。

第二部分是漢人儒士,他們崇尚儒家的倫理道德,習慣按照儒家的道德理念審理罪犯,而不是依據法治。

第三部分是金國遺臣,他們主張用金國的嚴刑酷法懲罰罪犯,不看重道德的約束力。

這三種觀點,忽必烈都沒有採用,而是選擇德治為主,法治為輔。忽必烈一朝制定的法律,是面對全民,從皇親國戚到普通百姓,以維護整體的王朝秩序為主。

沿用太宗五刑法

至元二十年,元朝制定了《至元新格》,這部律法比較全面,包括了很多方面的內容,惟因其刑罰條例太過嚴厲,違背忽必烈的恤民仁政,引起忽必烈不滿,他命何榮祖全面修改這部律法,刪減了許多刑罰條例。《至元新格》修正以後,忽必烈才下命頒佈於世。這部律法後來稱為《大德新律》。

中國古代,早期的刑律包括墨、劓、刖、宮、大辟五刑。唐太宗時期,修改了五刑,定為笞、杖、徒、流、死。元朝從忽必烈到元末,一直沿用唐太宗時期制定的五刑罰,也延續了唐太宗時期禁止鞭打背部的規定,以免受刑者五臟受損。

忽必烈曾對近臣說:「當朕憤怒的時候,命你去殺有罪的人。你千萬不要去殺,必須延遲一二天,再來上奏。這番話,古代的仁君也講過,從來都不過時。」(《元史・刑法志》)

禁斷酷刑體恤罪民

《元典章》刑部二《禁止慘刻酷刑》,明確規定禁止使用酷刑,哪怕是為了讓人招供,也不能以酷刑拷問。原文說:「罪之有無,何求不得!」這個人有沒有犯罪,怎麼會查不到呢?

當時,大元皇朝不管哪一路官府,全部禁斷酷刑。如果官員違背這一條例,將處以重罪。文中還明確說明,希望各地官員能夠體會皇上的寬仁和恤刑,去掉酷吏橫行肆虐的余風。

忽必烈胸懷寬仁,對獄中的罪犯也很體恤。根據規定,負責刑獄的官員審理案件必須謹慎,務必防止獄卒的酷虐;提審犯人時,官員必須以誠相待。被關押的罪犯,如果沒有親屬,或者親屬貧窮,獄方要每天給犯人一升倉米;三升的糧穀中,可以有一升是有養胃作用的小米,以護養有疾病的犯人。

每年冬天,對那些沒有親屬的犯人,獄方要提供羊皮襖、褲襪,還要提供柴草,為犯人暖炕暖爐。對於流放的囚犯,官方要每天供米一升,如果患病,要隨時派出醫員為其診治。那些不幸蒙冤的人,一旦被平凡後,官方要為其提供補償。

至元十二年,忽必烈下令設立「登聞鼓」制,含冤的百姓,不管是哪一階層,都可以敲擊大鼓,直接上訴冤情。這項制度有利於民情上達,監督官僚。

根據規定,還減輕了笞、杖二刑的次數,把十改為七,比如五十杖刑減為四十七次。由於擔心犯人會在杖刑時,死於粗壯的杖棍之下,於是修改了杖棍的寬度。如果犯人年滿七十,或者殘疾,或者罹患嚴重疾病,都不准使用杖刑。(《元史・刑法一》)

元朝對待犯人過於寬仁,也曾引起大臣反彈。皇慶二年四月,有官員上奏,朝廷為了行善事,每逢發生天災,都會釋放囚犯。釋放那些有罪的壞人,會使那些被害的人,冤氣無處伸告,反而會傷了和氣。其後聖旨下達,為了警醒罪犯,以後犯人都要由官府詳加審訊,不能再輕易釋放,以免壞了朝綱法度,那些犯人習慣了,以後也就不怕法治了。(《元典章刑制典章三十九》刑部卷之一)

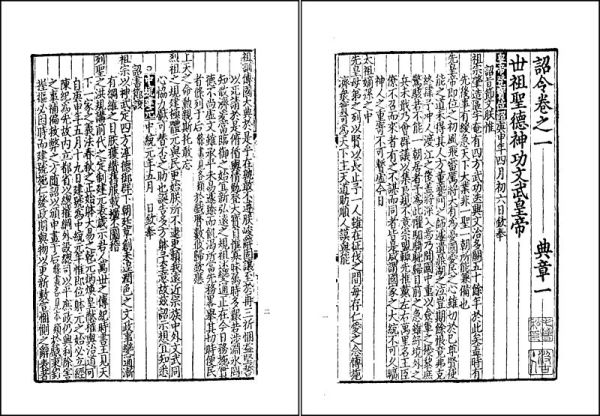

《大元聖政國朝典章》臺北國立故宮博物院藏元刊本之影印本。(圖片來源:公有領域)